Regionale Integration als Element der Selbst-Regierung Eurolands

Im letzten Sommer (am 29.6.2012) trafen sich die Regierungschefs der Alpenregionen in Bad Ragaz in der Schweiz. Einerseits war es eines von vielen ähnlichen Treffen, andererseits war das Treffen außergewöhnlich, weil mehr Regionen teilnahmen, weil unter den Teilnehmern Vertreter der italienischen Lega Nord waren und weil es deswegen Aufmerksamkeit in der europäischen Presse erregte.[1] Das Treffen wurde von seinem Vorsitzenden (Willi Haag, St. Gallen) so zusammengefasst: “Wir wollen den Alpenraum zur ‚Herzkammer‘ Europas ausbauen”.[2]

Das Treffen war die “Konferenz der Alpenregionen”, die anlässlich der regulären Konferenz der “Arge Alp“ (ein vor 40 Jahren, lange vor Schengen und dem Euro, begonnener Zusammenschluss von alpinen Regionen) stattfand. Die Konferenz verabschiedete eine Resolution basierend auf einem Strategiepapier zur Entwicklung einer makroregionalen europäischen Strategie für den Alpenraum.

Die Konferenz war das Ergebnis intensiver Arbeit in mehreren transalpinen Arbeitsgruppen und Organisationen, die in den verschiedenen Phasen der Europäischen Integration entstanden waren:

EU: Zehn historische Schritte[3]

| 1951: Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird von den sechs Gründermitgliedstaaten ins Leben gerufen |

| 1957: Der Vertrag von Rom schafft die Grundlage für einen gemeinsamen Markt |

| 1973: Die Gemeinschaft wächst auf neun Mitgliedstaaten an und entwickelt gemeinsame Politiken |

| 1979: Das Europäische Parlament wird zum ersten Mal direkt gewählt |

| 1981: Als erstes Mittelmeerland tritt Griechenland bei |

| 1993: Der Binnenmarkt wird vollendet |

| 1993: Durch den Vertrag von Maastricht wird die Europäische Union errichtet |

| 1995: Die EU wächst auf 15 Mitgliedstaaten an |

| 2002: Euro-Banknoten und -Münzen werden eingeführt |

| 2004: Zehn weitere Länder treten der EU bei |

Alpen: Das Netzwerk:

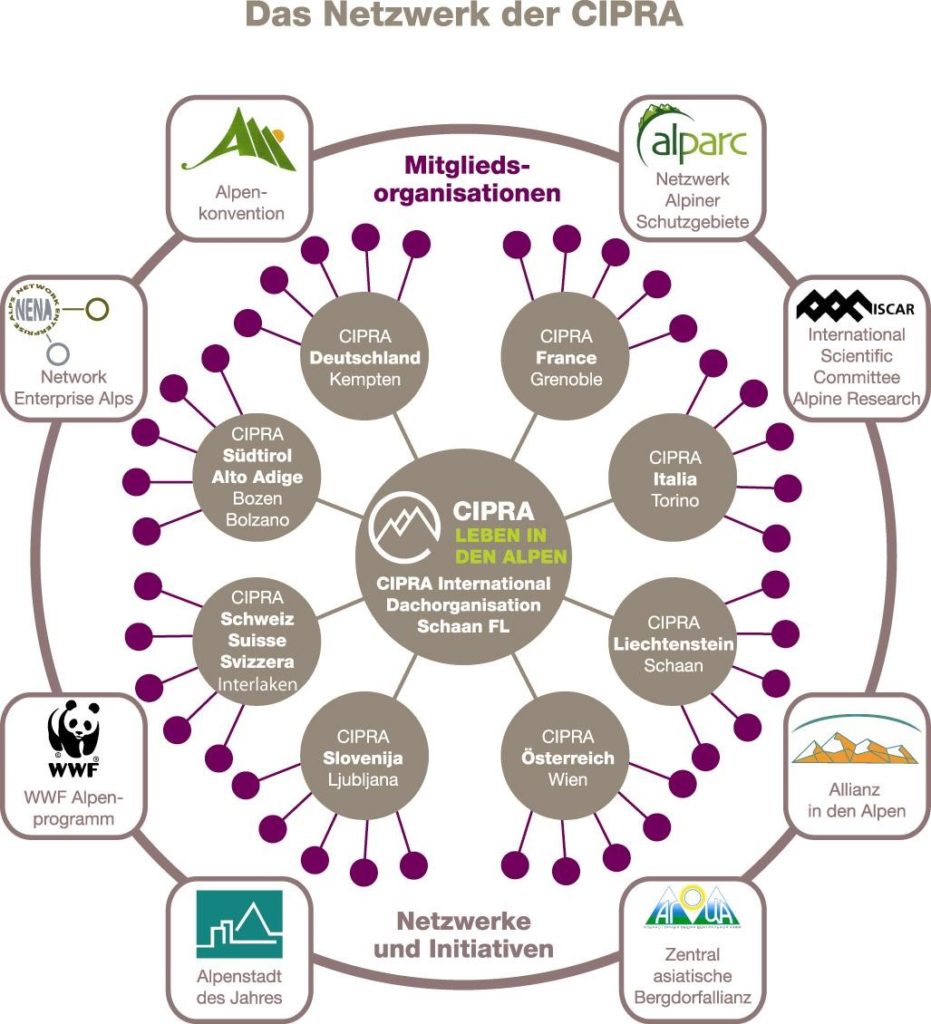

- Die Anstrengungen zum Schutz der alpinen Natur sind älter als die politische Integration und führten 1952, also direkt nach dem Krieg, zu CIPRA[4] (Commission Internationale pour la Protection des Alpes – Internationale Alpenschutzkommission).

- Während der ersten Phase der Europäischen Integration mit der Europäischen Gemeinschaft (sechs Gründungsmitglieder) und der EFTA (die meisten der übrigen westeuropäischen Staaten) wurde 1972 die Arge Alp[5], eine Organisation der Regierungschefs der zentralalpinen Regionen, gegründet.

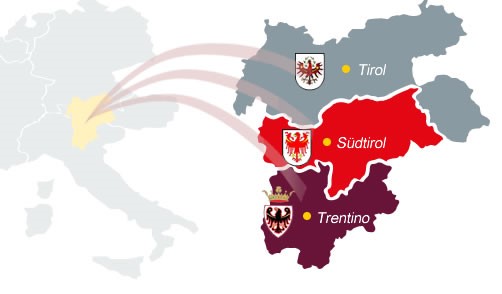

- Die erste Europäische Renaissance 1985-1992[6] in der Zeit der Auflösung des Eisernen Vorhangs sah im Jahr 1989 auch die Errichtung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino[7][8], einer transnationalen Region gebildet aus den Teilen Tirols, die durch den Vertrag von Saint-Germain nach dem ersten Weltkrieg getrennt worden waren.

- Im selben Zeitraum, in dem die Europäische Union durch den Vertrag von Maastricht gebildet wurde, unterschrieben die Staaten des Alpenraums 1991 die Alpenkonvention. Die Alpenkonferenz[9] ist das jährliche Treffen dieser Staaten.

- Nachdem die EU in Funktion getreten war, startete sie das Alpenraum-Programm[10](erste Anfänge 1997) als Teil ihrer Kohäsionspolitik (d.h. ihrer regionalen Politik).

- Jetzt, in einer Zeit, in der die expandierte EU versucht, sich zu einem Euroland zu konsolidieren, haben sich alle alpinen Regionen mit dem gemeinsamen Ziel einer Makro-Regionalen Strategie für die Alpen zusammengeschlossen.[11]

Alle diese Netzwerke existieren nebeneinander, tauschen sich aus und bilden so zusammen ein alpines Netzwerk, in welchem die an transnationalen Projekten arbeitenden Funktionsträger jetzt schon mehrere Jahre zusammengearbeitet und in dieser Zusammenarbeit das Gefühl einer „alpinen Familie“ geschaffen haben.[12] Und die ganze Familie ist Teil des Projekts einer makroregionalen Strategie für den Alpenraum.

Was diese Gruppe von Europäischen Regionen verbindet, ist ihre Geographie, die geformt wurde, als Afrika mit Europa zusammenstieß. Dieser Zusammenprall erzeugte nicht nur das Hochgebirge, sondern auch die umgebenden Becken, und diese Formation ist z.B. am Matterhorn mit seinem Gipfel aus Gneisen vom afrikanischen Kontinent, sehr gut zu sehen:

Wie in einem lesenswerten Buch gezeigt wurde[14], expandierten die europäischen Völker von den europäischen Gebirgen (den Alpen, den Skandinavischen und den osteuropäischen Bergketten). Während es im Mittelmeerraum seit etwa 5000 Jahren hoch entwickelte Kulturen gab, begann eine solche Entwicklung nördlich der Alpen erst vor ungefähr 2500 Jahren. In dieser Frühzeit (Hallstatt Kultur, Expansion des Römischen Reiches über die Alpen, Christianisierung von Zentraleuropa) war das nördliche Alpenvorland und besonders der Bodenseeraum (mit dem Bischof von Konstanz und den Klöstern St. Gallen und Reichenau) das politische, kulturelle und spirituelle Zentrum Zentraleuropas.

Nach diesem Abstecher in vergangene Zeiten geht es jetzt zurück zur aktuellen politischen Entwicklung.

Die “Alpine Familie”

- CIPRA ist eine NGO, die sich seit 60 Jahren für eine nachhaltige Entwicklung der Alpen einsetzt. Sie ist eine Dachorganisation mit ungefähr 100 Mitglieds-Organisationen, Vertretungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Slowenien und Südtirol sowie einer Zentrale in Liechtenstein und war der Hauptakteur, der dazu beitrug, dass die Alpenkonvention geschaffen wurde. Sie arbeitet mit einer Doppelstrategie: von oben nach unten (Alpenkonvention) und von unten nach oben (Projekte und Initiativen).

- Die Arge Alp war innerhalb Europas der erste Zusammenschluss von staatlichen und teilweise autonomen Einheiten auf der Ebene unterhalb des Nationalstaates und ist im Wesentlichen eine Organisation der regionalen Politiker. Sie wurde vor 40 Jahren gegründet, die Initiative kam aus Tirol (Eduard Wallnöfer) und Südtirol (Silvius Magnago) und auch aus Bayern (Afons Goppel). Ihre Gründung markierte das Ende der heißen Phase des Südtirol Konflikts zwischen Österreich und Italien (der bis vor die VN gebracht wurde und einen früheren Beitritts Österreichs zur EU verhinderte) und der folgenden Europäisierung der Südtirolfrage. Die Mitgliedsregionen sind (Gründungsmitglieder): Baden-Württemberg, Bayern (D), Salzburg, Tirol, Vorarlberg (A), Trient, Südtirol, Lombardei (I), St. Gallen, Tessin, Graubünden (CH). Trient trat 1973 bei, St. Gallen 1982, Tessin 1988 und Baden-Württemberg 1992.[16][17]

- Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist eine Fusion dieser drei Regionen in eine transnationale Region und hat 2011 die Rechtsform eines EVTZ (Europäischer Verbund für regionale Zusammenarbeit – eine von der EU geschaffene Rechtsstruktur) angenommen.[18] Sie ist ein weiteres Ergebnis der Europäisierung des Südtirol-Konflikts und ist, wie man an der Geschichte der Arge Alp sehen kann, tatsächlich der Kern der alpinen Integration, so wie Frankreich/Deutschland der Kern der Europäischen Integration ist.

- Die Alpenkonferenz ist das regelmäßige Treffen der Staaten, die die Alpenkonvention unterschrieben haben, die erste Alpenkonferenz fand 1989 statt. Die Alpenkonvention ist ein international Vertrag über den umfassenden Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen zwischen der EG (später EU) und den 8 Alpenstaaten Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Slowenien und Monaco, wurde 1991 unterschrieben und in den folgenden Jahren ratifiziert. Sie umfasst ein Gebiet von190.600 km² und eine Bevölkerung von 13,9 Millionen.

- In der EU gibt es auf der einen Seite den Europäischen Rat (Treffen der Regierungschefs) und auf der anderen Seite die direkten EU Institutionen (Kommission, Parlament …). Diese haben den Alpen das Alpenraum-Programm gegen, ein transnationales Kooperationsprogramm (im Euro-Slang: eine Europäische territoriale Zusammenarbeit – ETZ) im Rahmen der Kohäsionspolitik der Europäischen Union (einer Politik, die darauf abzielt, die Unterschiede zwischen den Europäischen Regionen zu verkleinern).[21] Die EU Kohäsionspolitik wurde in einer Serie von 7-Jahres-Plänen umgesetzt (der aktuellen deckt 2007-2013 ab und der nächste wird bis 2020 laufen) und steht in der aktuellen Periode für ungefähr ein Drittel (oder 347 Milliarden) des gesamten EU Haushalts.[22] Der größte Anteil dieses Geldes wird für Kohäsion (d.h. für die Finanzierung von „rückständigen“ Regionen) ausgegeben und nur ein kleiner Anteil für territoriale Kooperation[23], für die Alpen sind dies 130 Millionen für 2007-2013.[24] Die ersten Anfänge des Alpenraum-Programms gehen bis 1997 zurück und seine Partnerstaaten sind die der Alpenkonvention (außer Monaco). Aber während die Alpenkonvention nur das Kernland der Alpen (den alpinen Bogen) abdeckt, umfasst das Alpenraum-Programm auch das Alpenvorland mit einigen wichtigen Großstädten (wie München, Wien, Ljubljana, Mailand, Lyon und Zürich) und hat somit eine Größe von 390.000 km² und eine Bevölkerung von 70 Millionen. Es hat ein permanentes Sekretariat in Innsbruck (und eine Zweigstelle in Bozen).

- In einer Zeit, in der die EU sich wegen der globalen Krise neu definiert und auf den nächsten 7-Jahres-Plan von 2014-2020 vorbereitet, wurde ein neues Konzept geboren. Im EU-Jargon heißt dieses Konzept: Makroregionale Strategie. Sie wird definiert als „integriertes Rahmenwerk, die es den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erlaubt, Bedürfnisse zu erkennen und verfügbare Ressourcen zuzuordnen.”[26] Eine makroregionale Strategie ist ein Schritt weg von zentraler Planung und Umsetzung, hin zu dezentraler Planung und Umsetzung. Die EU hat schon zwei makroregionale Strategien: die Strategie für den Ostseeraum (vom Europäischen Rat im Juni 2009 genehmigt) und die Strategie für den Donauraum (Dezember 2010). Arbeit an der Entwicklung der makroregionalen Strategie für Alpenraum läuft seit 2009 in der Arge Alp, der Alpenkonvention und dem Alpenraum-Programm und wird voraussichtlich 40 Regionen aus 7 Staaten mit einer Bevölkerung von 50 Millionen umfassen.

Wege zu einer makroregionalen Strategie für den Alpenraum

Im Mai 2010 unterschrieben die Regionen Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Trient, Graubünden und Bayern eine Erklärung. An der Strategie wurde auf den jährlichen Regierungschef-Konferenzen der Arge Alp gearbeitet (41. in Eppan im Juni 2010, 42. in Zell am See im Juli 2011, 43. in Bad Ragaz im Juli 2012). Auf der XI. Alpenkonferenz (Brdo März 2011) wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet[27], die der XII. (Poschiavo, September 2012) Bericht erstattete. Das Alpenraum-Programm arbeitet seit Mai 2011 an einem integrativen Prozess für eine EU Strategie für den Alpenraum mit der Ausarbeitung von Dokumenten durch externe Experten als Basis für Stakeholder Dialoge.[28] Weitere Regionen stießen zur Stategieentwicklung auf Konferenzen in Brüssel (November 2011)[29] und Grenoble (Januar 2012), auf der Konferenz der Alpenregionen in Bad Ragaz (Juli 2012) und auf der Konferenz der Alpenstaaten und Alpenregionen anlässlich der Feierlichkeiten für das 40jährige Bestehen der Age Alp in Innsbruck (Oktober 2012). Für die Alpen war 2012 ein Jahr der inhaltlichen Arbeit und Debatte mit dem Ergebnis, dass das Netzwerk sich vergrößerte, der räumliche Geltungsbereich definiert, Inhalte erarbeitet und Einfluss auf die EU Institutionen und die Regierungen der Mitgliedstaaten ausgeübt wurde. Österreich und Frankreich haben den Vorschlag dem Europäischen Rat vorgelegt. Für das Frühjahr wird ein sichtbares Ergebnis erwartet, anlässlich einer am 21. Februar 2013 in Mailand stattfindenden Konferenz des Alpenraumprogramms.[30]

In Bad Ragaz wurden drei Ziele für eine makroregionale Strategie für den Alpenraum beschlossen, weil hier gemeinsame Anstrengungen einen deutlichen Vorteil gegenüber einzelstaatlichen Lösungen bieten. Diese drei Ziele sind:

- Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in dieser prosperierenden Region

- Gemeinsame Strategien für Wasser, Energie, Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Klima

- Entwicklung von Lösungsansätzen bezüglich der Zunahme des alpenquerenden Verkehrs und der Anbindung der schwer zugänglichen Bergregionen

Und schließlich soll die makroregionale Strategie für den Alpenraum einen Steuerungsrahmen bieten, „der eine Zusammenarbeit aller wesentlichen Ebenen der Regierungen und Verwaltungen erlaubt“.[31]

Eine solche verteilte Selbst-Regierung läuft im gerade ablaufenden Prozess tatsächlich schon ab: Weil die Alpen und das umliegende Vorland ein relativ reicher Teil Europas sind, ist es nicht überraschend, dass in der Situation der weltweiten und europäischen Krise die regionalen Politiker ein großes Gewicht darauf legen, die Leistungen dieser Regionen zu schützen, und dieses Anliegen als Hauptziel in das Papier von Bad Ragaz aufgenommen haben. Auf der anderen Seite drücken CIPRA und die Alpenkonferenz ihre Sorge aus, dass die mit der Alpenkonvention erreichten Errungenschaften nicht verwässert werden sollen, und die Europäische Kommission versucht, das nicht Kontrollierbare zu kontrollieren. Alle Mitspieler machen sich Gedanken darüber, wie das Geld für 2014-2020 verteilt werden soll. Um diesen Prozess zu illustrieren, sollen hier drei Stimmen dokumentiert werden:

Luciano Caveri, ehemaliger Präsident der Region Valle d’Aosta:

“Eine alpine Makroregion ist ein Schritt hinaus über die Alpenkonvention und EU Mittel: Regionen werden das Wort ergreifen..”[32]

Eine Presseerklärung von CIPRA:

“Die Umsetzung der Alpenkonvention hin zu einer erweiterten Alpenregion, der Makroregion Alpen soll verstärkt werden. Das mit diesem einzigartigen Staatsvertrag Erreichte muss als minimaler Standard für den Schutz und die nachhaltige Entwicklung auch einer erweiterten Alpenregion gesetzt werden. … Eine neue Solidarität zwischen den beteiligten Akteuren im Alpenbogen und in den Metropolen ist gefragt.”[33]

Johannes Hahn, EU Kommissar für Regionalpolitik:

“Die Alpenregionen haben lange Erfahrung in der Zusammenarbeit und sie haben einige der am besten etablierten und ausgereiften Verwaltungen in Europa. Sie sind gut positioniert, um selbst neue Formen der Kooperation umzusetzen. Es ist nicht notwendig, der Europäischen Kommission dabei eine formale Rolle zuzuweisen.”[34]

Trends, die den makroregionalen Prozess prägen

Zeiten mit großen Turbulenzen brauchen das Gleichgewicht der Öko-Systeme

Die ständige Herausforderung, die fragilen Öko-Systeme der Alpen ins Gleichgewicht zu bringen, ist und war eines der stärksten Motive für die regionale Zusammenarbeit und Integration. Die gegenwärtige weltweite systemische Krise ist in der Tat eine Zeit großer Turbulenzen (politische Instabilität, wirtschaftliche Unsicherheit, klimatische Turbulenzen) und intensiviert somit die Notwendigkeit, daran zu arbeiten, das Gleichgewicht herzustellen. Also ist es in der Welt, die aus der Krise hervorgeht, nicht genug, sich auf existierende Prozesse zu verlassen, wir sehen vielmehr eine Notwendigkeit für völlig neue Verfahren und Lösungen, die aus intensivierter Achtsamkeit kommen.

Die Alpen sind durch ihre gemeinsame Geschichte geprägt

1919 sah die Zerschlagung des Habsburger Reiches[35], das seinen Ursprung in einer Burg in der Schweiz hat, von dort in die angrenzende Alpenregionen (Baden-Württemberg, Vorarlberg, Tirol, Slowenien, Lombardei, Franche-Compté) expandierte[36], seinen Mittelpunkt nach dem Aufstand der Schweizer nach Österreich verlegte, von dort die osteuropäische Macht Österreich-Ungarn aufbaute und vom Ende der Staufer bis zum Ende des Reiches die meisten deutschen Kaiser stellte. 1919 ging Südtirol an Italien durch den Vertrag von Saint-Germain.

Weil Österreich nach dem zweiten Weltkrieg in einer schwächeren Position als Italien war, blieb Südtirol bei Italien und Italien blockierte die Umsetzung der vertraglich vereinbarten Autonomie. Die Situation eskalierte in Terrorismus (mit einer möglichen Verwicklung von Gladio) und wurde 1972 durch andauernde Verhandlungen und internationalen Druck auf die italienische Regierung gelöst. Die regionalen Politiker, die ihre Hoffung auf eine Vereinigung innerhalb Österreichs aufgeben mussten, erreichten eine Vereinigung Tirols als Europaregion. Die Dynamik einer friedlichen Beilegung eines langen Konflikts machte diese Region zu einem Motor der alpinen Integration.

Die EU ist mehr als die EU

Obwohl die EU als politisches Gebilde klar definierte Grenzen hat, gilt das nicht für ihre Kohäsionspolitik und ebenfalls nicht für ihre makroregionalen Strategien; sie umfassen viele Regionen, die politisch nicht zur EU gehören. Dies gilt für die existierenden makroregionalen Strategien für den Ostseeraum und den Donauraum. In den Alpen haben wir die Schweiz (und Liechtenstein) als integralen und sehr aktiven Teil aller alpinen Netzwerke. Dies gibt den alpinen Netzwerken eine zusätzliche Stärke und Dynamik.

Der Druck für eine Ausweitung föderaler und dezentralisierter Strukturen

Die vielen Grenzen, an denen die relativ kleinen Staaten Österreich und die Schweiz teilhaben und die spezifischen Fragen, die hier gelöst werden müssen, bewirken in der Tendenz, dass die regionalen Politiker als “Staatschefs” mit einem Netzwerk an “Außenbeziehungen” agieren.[37] Das wird gefördert durch die föderalen, bzw. dezentralisierten Strukturen der Schweiz, Deutschlands, Österreichs und Italiens. Jeder dieser Staaten hat ein einzigartiges politisches System; die Schweiz, deren Verfassung den Kantonen eine „kleine Außenpolitik“ erlaubt, hat den stärksten Föderalismus und die direkteste Demokratie. Die Schweiz, Deutschland und Österreich haben eine zweite Parlamentskammer, deren Mitglieder von den Ländern bzw. Kantonen bestimmt werden. In Italien stagniert der Prozess, die Verfassung in eine föderale Verfassung umzuwandeln, aber das System wurde in den vergangenen Jahren dezentralisiert (autonome Regionen behalten 90% ihres Einkommens). Und in Frankreich gibt es einen wachsenden Druck, in diese Richtung zu gehen, was man auch an der Ausweitung des alpinen Netzwerks nach Frankreich erkennen kann.

Wohlstand der alpinen Regionen

Die Alpen sind eine Europäische Region mit einer relativ homogenen wirtschaftlichen Struktur, die bedingt ist durch die relative homogene natürliche Umgebung. Typisch für dieses Gebiet ist nicht groß angelegte Massenproduktion, sondern technologische Innovation in Netzwerken aus mittelständischen Unternehmen und Universitäten. Viele Faktoren haben zu diesem Wohlstand beigetragen: politische Stabilität und der daraus resultierende Zustrom von Kapital, die Kraft, die sich aus der Überwindung natürlicher Herausforderungen ergibt, die Lage in der Mitte Europas und spezifische historische und politische Bedingungen. Dies hat in Italien und in Deutschland dazu geführt, dass die Politiker der nördlichen Regionen Italiens und der südlichen Regionen Deutschlands in Konflikt mit ihren Regierungen geraten. Die italienische Lega Nord und die bayrische CSU haben sehr verschiedene Programme, ähneln sich aber darin, dass sie ihren Regierungen immer wieder Kopfschmerzen bereiten.

Antizipation der weiteren Entwicklung des Prozesses

Das Entstehen der makroregionalen Strategie für den Alpenraum ist ein Teil des Übergangs, den Franck Biancheri in seinem Buch “Nach der Krise: Auf dem Weg in die Welt von Morgen”[38] beschreibt. Seine Ergebnisse werden hier zur Analyse des Prozesses verwendet:

Struktur und Größe

Die Presseerklärung von CIPRA vom August 2012[39] führt aus: „… der Zug für eine Makroregion Alpen (ist) in Bewegung, und kein wichtiger Akteur will ihn verpassen.“ Andere Stimmen sind skeptischer und sagen, dass man nicht vorhersagen kann, was in Brüssel entschieden wird. Wieder andere sagen (und wir wollen uns dem anschließen), dass es nicht so wichtig ist, auf Brüssel zu starren, sondern dass das existierende Netzwerk für sich spricht. Dieses Netwerk existiert und arbeitet, wurde durch den gemeinsamen Prozess der letzten beiden Jahre gestärkt und ist sehr reif. Dies zeigt, dass in Euroland (in einer durch die weltweite Krise transformierten EU) Prozesse sich nicht von oben nach unten, sondern in Netzwerken entwickeln, und in der Tat sich selbst entwickelnde Prozesse sind.[40]

Eine offene Frage ist, ob die städtischen Regionen Teil der alpinen Makroregion sein sollten. Sie gehören nicht zum Gebirge, aber sie gehören zu dem Gebiet, dass durch eine gemeinsame Geschichte geformt ist und sie wollen mitmachen. Sie werden also dazugehören, aber möglicherweise werden die Grenzen der alpinen Makroregion nicht starr sein, zum Beispiel wenn sich die politische Situation in einer der Regionen ändert.[41]

Ein weiterer Punkt ist noch erwähnenswert: Das alpine Netzwerk ist im Wesentlichen ein Netzwerk von regionalen Politikern und NGOs und ist somit noch Teil der „alten Welt“. Unter den Bürgern sehen wir einen wachsendes Misstrauen gegen Politiker und Verwaltung, aber auf der anderen Seite eine historisch bedingt starke Identifikation mit ihrer Region.[42]

Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in dieser prosperierenden Region

Die Einbeziehung dieses Ziels ist nichts Neues für eine EU mit marktliberalen Prinzipien, aber sie zeigt, dass die Ziele der regionale Politik der EU angepasst werden müssen. Von einer Welt, die daran glaubt, „alle gleich zu machen“ und Probleme durch eine zentrale Geld-Gießkanne zu lösen, bewegen wir uns jetzt in eine Welt, die die Einzigartigkeit von jedem einzelnen anerkennt und aus autarken Gemeinschaften besteht. In dieser Welt werden wir nicht jeden gleich machen (wie Prokrustes, der den Leuten die Beine abhackte, um sie in sein eisernes Bett zu passen), sondern nur darauf achten, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, um sich entsprechend seinen Talenten zu entwickeln. In dieser Welt werden auch Parlamente (die ein Ausdruck der Idee, dass jeder gleich ist, sind) weniger Bedeutung haben und Netzwerke von Experten werden an Bedeutung gewinnen.

Für prosperierende Regionen bedeutet das nicht, dass sie das Geld bekommen, das jetzt an die armen Regionen geht, sondern dass sie Raum bekommen, sich nach ihren Fähigkeiten zu entwickeln. Dies wird ohne Änderungen im Geldsystem nicht möglich sein, damit nicht der Markt, sondern die Bedürfnisse der Kommunen und Regionen den Kapitalfluss bestimmen.[43]

Gemeinsame Strategien für Wasser, Energie, Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Klima

Wieder sehen wir, dass wir uns aus der Welt der Gießkanne in eine Welt bewegen, in der die Umwelt nicht als ein zu lösendes Problem gesehen wird, sondern als ein Öko-System, dessen Teil wir sind und in dem wir unseren Beitrag zum Gleichgewicht im ganzen System leisten müssen[44], aus einer Welt der Systeme und Strukturen in eine Welt des Gleichgewichts.

Auch müssen in dieser Welt von Morgen mit ihrer wachsenden Interdependenz Fragen, die bis jetzt ausgeklammert wurden, angegangen werden. Diese Fragen, die die Politik nicht angeht und in denen sie sich nicht bewegt, werden mehr und stärker von Bürgerbewegungen auf die Tagesordnung gesetzt. Eine solche Frage ist der Schweizer Plan, ein nukleares Endlager im nördlichen Alpenvorland, einer geologisch instabilen Region, zu bauen. Auch wenn die Schweiz für ihre Nuklearanlagen verantwortlich ist, kann diese Frage nur von der ganzen Gemeinschaft gelöst werden.

Entwicklung von Lösungsansätzen bezüglich der Zunahme des alpenquerenden Verkehrs und der Anbindung der schwer zugänglichen Bergregionen

Wieder sehen wir, dass wir uns aus einer Welt der System und Strukturen in eine Welt bewegen, in der die Bedürfnisse der Bürger etwas bedeuten. Hier ist die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie ein gutes Beispiel. Die Schweizer stimmten gegen Hochgeschwindigkeitszüge (da sie in einem kleinen gebirgigen Land keinen Sinn machen), stattdessen wurde ein beispielhaftes Eisenbahnsystem entwickelt.[45] Da bewährte Praktiken durch das Netzwerk verbreitet werden, gibt es eine Chance, dass das gute Beispiel der Schweiz auf den ganzen Alpenraum ausgedehnt wird. Ein Vorschlag, der bei den Bürgern sehr gut ankommen würde, besteht darin, die einzelstaatlichen Autobahnvignetten durch eine einzige Alpine Autobahnvignette zu ersetzen. Dadurch würde die Akzeptanz bei den Bürgern wachsen (da sie dann nur einmal bezahlen müssen) und Anreize geschaffen, um die Verkehrsplanung und –Finanzierung zu integrieren.

[1] http://www.presseurop.eu/de/content/news-brief/2287911-neuer-block-im-herzen-des-kontinents

[2] http://www.argealp.org/presse-publikationen/aktuelles/alpenraum-soll-herzkammer-europas-werden

http://it.argealp.org/stampa-pubblicazioni/attualita/l-arco-alpino-come-ventricolo-d-europa

[3] http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_2/index_de.htm

[6] http://www.newropeans-magazine.org/content/view/13280/431/lang,english/

[7] http://www.europaregion.info/default_de.htm

[8] Trentino (Autonome Region Trient) ist im Gegensatz zu Südtirol mehrheitlich italienischsprachig.

[9] http://www.alpconv.org/pages/default.aspx

[10] http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/programme-in-short/

[11] http://www.interact-eu.net/macro_regional_strategies/macro_regional_strategies/283/3921

[12] Bernard Soulage, Vizepräsident Rhône-Alpes und Mitglied des Ausschusses der Regionen der Europäischen Union

[13] http://en.wikipedia.org/wiki/Matterhorn

[14] Martin Freksa: Genesis Europas, Berlin 2011

[15] http://www.cipra.org/de/netzwerke/netzwerke/cipra-netzwerk-de_2011.jpg

[16] Geschichte der österreichischen Bundesländer seit 1945, Liebe auf den zweiten Blick von Herbert Dachs, Ernst Hanisch und Robert Kriechbaumer von Böhlau, Wien 1998

[17] 40. Jubiläum der Arge Alp, siehe auch der Video auf http://www.argealp.org/presse-publikationen/aktuelles/jubilaeumsfeier-40-jahre-arge-alp-in-moesern-seefeld-in-tirol

[18] http://www.europaregion.info/de/611.asp , http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/egtc/index_en.cfm

[19] http://www.europaregion.info/default_de.htm

[20] http://www.alpconv.org/de/organization/parties/default.html

[21]http://www.youtube.com/watch?v=ZnzVm3KsTRQ&feature=plcp&context=C310708aUDOEgsToPDskJlyPSsXBKyHWB_3i-_T1jG

[22] http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24231_de.htm

[23] http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/2006/Journal-of-Nordregio-no-2-2006/EU-cohesion-policy-2007-2013/

[24] http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/erdf-co-funding/

[25] http://www.alpine-space.eu/headmenu/national-information/

[26] http://www.alpine-space.eu/information-center/news/detail/article/the-alpine-regions-will-seek-a-macro-regional-strategy-for-the-alps/?tx_ttnews[backPid]=62&cHash=d836976a9a

[27] http://www.alpconv.org/de/organization/groups/WGMacroregionalstrategy/default.html

[28] http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/Newsletter/121026_ASP_Newsletter_October.html

[29] http://www.stmug.bayern.de/eu/regional_zusammenarbeit/argealp.htm

[30] http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/Downloads_in_about_the_programme/Announcement.pdf

[31] http://www.argealp.org/presse-publikationen/aktuelles/alpenraum-soll-herzkammer-europas-werden

[32] https://twitter.com/EGTCPlatform/status/274068166697680896/photo/1

[33] http://www.cipra.org/en/press/press-releases/pr/a-new-solidarity/?set_language=en

[34] Rückübersetzung aus dem Englischen, da leider das deutsch Original fehlt:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/headlines/news/2012/10/12/index_en.cfm

[35] Ein Reich, in dem am Höhepunkt “die Sonne nie unterging” und das durch Heiraten expandierte: “Alii bella gerunt, tu felix Austria nube!”

[36] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Habsburg_Map_1547.jpg

[37] Ein interessantes Beispiel für diesen Trend: Lothar Späth, ein früherer Ministerpräsident von Baden-Württemberg, begann “’Vier Motoren für Europa”, ein Zusammenschluss von Baden-Württemberg, Katalonien, der Lombardei and Rhône-Alpes.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13496346.html

http://www.4motors.eu/?lang=de

[38] Nizza 2010, http://www.anticipolis.eu/de_3_presentation.php?

[39] http://www.cipra.org/de/presse/medienmitteilungen/mm/neue-solidaritat/?set_language=de

[40] Es zeigt auch, dass eine Verfassung für Euroland etwas ganz anderes sein sollte als die gescheiterte EU Verfassung, sie sollte ein sehr kurzes Dokument sein, das nicht versucht, alles zu formalisieren.

[41] Der Rat der Lombardei von Roberto Formigioni wurde von einem Korruptionsskandal erschüttert:

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cc625766-160f-11e2-9a8c-00144feabdc0.html#axzz2HE6h7oHS

[42] Im Jahr 2010 starteten einige Mitglieder der Schweizer SVP eine Initiative, die Schweizer Verfassung so zu erweitern, dass benachbarte Regionen sich der Schweiz anschließen können. Die Initiative lief ins Leere, jedoch berichtete eine Schweizer Zeitung über mehrere Umfragen in benachbarten Regionen, in denen die Mehrheit sich für einen Anschluss an die Schweiz aussprach: http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Nichts-wie-weg-von-den-Pleitegeiern/story/26501241

[43] Die Schweiz ist das erste Land, in dem eine Volksabstimmung über eine Reform des Geldsystems vorbereitet wird, siehe: http://vollgeld.ch/

[44] Ein sehr hoch entwickelter Prozess ist EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme). Es ist ein sich selbst verbessernder Kreislauf, in dem eine Organisation Ziele definiert und sich dann kontinuierlich in Bezug auf die Ziele verbessert, siehe http://www.emas.de/ueber-emas/

[45] Die “Oben-Bleiber” in Stuttgart würde am liebsten die Deutsche Bahn durch die SBB ersetzen.

[46] http://www.alpconv.org/en/organization/groups/WGMacroregionalstrategy/default.html